Chinese guidelines for toilet training and rational use of disposable diaper in infants and young children (2025)

Prof. Dr. Jianguo Wen China: Prof. Wen hat wegweisende Studien zum Ausscheideverhalten von Babys und Kindern und zur Problematik von Einwegwindeln publiziert:

- Delayed elimination communication is a crucial factor in disposable diaper dependence in Chinese preschool-aged children: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36699294/

- The influence of delay elimination communication on the prevalence of primary nocturnal enuresis-a survey from Mainland China:

Mit dem Einsatz von Einwegwindeln leiden auch in China Kinder je länger desto mehr unter Ausscheideproblemen. Deshalb publiziert Prof. Wen im Juni 25 klare Richtlinien für Eltern zum Abhalten von Säuglingen. Hier die deutsche Version:

Prof. Jianguo Wen China

Chinese guidelines for toilet training and rational use of disposable diaper in infants and young children (2025)

Die Verwendung von Wegwerfwindeln (DD) ist zu einem wesentlichen Bestandteil der modernen Kindererziehung geworden und befreit Eltern von der mühsamen Aufgabe, Windeln zu waschen. Die übermäßige Verwendung von Wegwerfwindeln bei Säuglingen kann jedoch zu einer Abhängigkeit von Windeln führen, das Toilettentraining verzögern und Entwicklungsverzögerungen bei der Blasenkontrolle verursachen, was zu einer erhöhten Prävalenz von Bettnässen und Symptomen des unteren Harntrakts bei Kindern führt. Derzeit gibt es erhebliche Kontroversen über das geeignete Alter und die geeigneten Methoden für das Toilettentraining sowie über die angemessene Verwendung von Wegwerfwindeln in der Kinderbetreuung, wobei es an Leitlinien mangelt. Die Abteilung für pädiatrische Urodynamik und Beckenboden der Chinesischen Medizinischen Vereinigung hat eine Reihe von Experten aus verwandten Bereichen zusammengestellt, um diese Leitlinien zu entwickeln und eine Orientierungshilfe für die Standardisierung des Toilettentrainings und der Verwendung von Windeln bei Säuglingen und Kleinkindern zu geben.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder durch Informationsspeicherungs- und -abrufsysteme, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Sofern nicht anders angegeben, spiegeln die in den hier veröffentlichten Artikeln geäußerten Ansichten nicht unbedingt die Meinung der Chinese Medical Association oder der Redaktion dieser Zeitschrift wider.

Die Verwendung von Wegwerfwindeln (DD) ist zu einem festen Bestandteil der modernen Kinderpflege geworden und entlastet Eltern in gewissem Maße. Untersuchungen zeigen, dass eine übermäßige Verwendung von DD das Toilettentraining von Säuglingen und Kleinkindern verzögert und die Entwicklung der Blasen- und Darmkontrolle behindert. Dies führt zu einem signifikanten Anstieg von Erkrankungen im Kindesalter wie Enuresis, überaktiver Blase und Stuhlinkontinenz. Solche Erkrankungen beeinträchtigen das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Kinder erheblich, mindern ihre Lebensqualität und erhöhen die psychische Belastung sowohl für die Kinder als auch für ihre Familien [1, 2, 3]. Da Windeln hauptsächlich aus Frischzellstoff (Weichholzzellstoff) und superabsorbierendem Polymer (SAP) bestehen und ein Einwegprodukt sind, verbraucht ihre übermäßige Verwendung erhebliche Holzressourcen und verschärft gleichzeitig die Umweltverschmutzung. Darüber hinaus enthalten Windeln mehrere Karzinogene, darunter Phthalate, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, 1,4-Dioxan und flüchtige organische Verbindungen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das lebenslange Krebsrisiko bei längerem Gebrauch von Windeln deutlich erhöht ist [4]. Daher sollten Windeln mit Bedacht verwendet werden. Derzeit gibt es erhebliche Kontroversen hinsichtlich des optimalen Alters für den Beginn des Toilettentrainings bei Säuglingen und Kleinkindern, wirksamer Trainingsmethoden und der angemessenen Verwendung von Windeln während der Kinderbetreuung. Aufgrund fehlender Leitlinien ist die dringende Entwicklung chinesischer Leitlinien für das Toilettentraining von Säuglingen und Kleinkindern und die rationelle Verwendung von Windeln erforderlich.

Diese Leitlinie gibt einen systematischen Überblick über die aktuelle nationale und internationale Literatur und evidenzbasierte medizinische Forschung zum Toilettentraining für Säuglinge und Kleinkinder und zur angemessenen Verwendung von Windeln. Sie bezieht sich auf relevante Leitlinien und Expertenkonsense der International Children’s Continence Society (ICCS) [5] und wurde im Rahmen einer Leitlinienentwicklungskonferenz erstellt. Ihr Zweck ist es, eine Referenz für die Standardisierung des Toilettentrainings für Säuglinge und Kleinkinder und die angemessene Verwendung von Windeln zu bieten.

1. Methodik zur Entwicklung der Leitlinien

1.1 Initiierende Institutionen und Mitglieder des Expertengremiums

Diese Leitlinie wurde vom Ersten Affiliated Hospital der Zhengzhou University, dem Women and Children’s Medical Centre Affiliated to Guangzhou Medical University und dem Ersten Affiliated Hospital der Xinxiang Medical University initiiert und entwickelt. Die Abteilung für Kinderurologie der Chinese Medical Association, insbesondere ihre Untergruppe für pädiatrische Urodynamik und Beckenboden, organisierte 72 nationale Experten aus verschiedenen Bereichen, darunter pädiatrische Urodynamik, Beckenbodenfunktion, Kindergesundheit und Urologie. Diese Gruppe bestand aus Klinikern, Methodikspezialisten und Experten für evidenzbasierte Medizin. Der Prozess zur Entwicklung der Leitlinie begann im Mai 2024, der endgültige Entwurf wurde im Dezember 2024 fertiggestellt.

1.2 Nutzer der Leitlinie und Zielgruppe

Diese Leitlinie richtet sich an medizinisches Fachpersonal, das mit der Diagnose und Behandlung von Harn- und Darmfunktionsstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern befasst ist, sowie an Kinderbetreuer. Sie bietet auch Orientierungshilfen für Familien, die ihr Kind zum Toilettentraining anleiten und Windeln richtig verwenden möchten. Die Zielgruppe umfasst Säuglinge und Kleinkinder ab einem Alter von sechs Monaten, die noch keine selbstständige Kontrolle über Blase und Darm haben, sowie Kinder, die aufgrund einer Erkrankung ein Toilettentraining als ergänzende Therapie benötigen.

1.3 Registrierung und Entwicklung der Leitlinie

Der Prozess der Leitlinienentwicklung orientierte sich an den methodischen Standards und Verfahren, die in den Leitprinzipien für die Entwicklung/Überarbeitung klinischer Praxisleitlinien in China (Ausgabe 2022) und den Grundprinzipien und Methoden der Weltgesundheitsorganisation für die Entwicklung von Leitlinien [6, 7] dargelegt sind. Nach mehreren Untersuchungsrunden zu den klinischen und pflegerischen Praktiken an vorderster Front in China sowie einer umfassenden Recherche und Auswertung relevanter nationaler und internationaler Forschungsergebnisse hat der Expertenausschuss gemeinsam die entsprechenden Empfehlungen entworfen und vereinbart. Der vollständige Text wurde in Übereinstimmung mit den Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare (RIGHT) verfasst.

1.4 Suche, Bewertung und Einstufung von Evidenz

Diese Leitlinie umfasst Recherchen in chinesischen und englischen Datenbanken, darunter CNKI, Wanfang Full-text Database, China Biomedical Literature Service System, PubMed, Embase, Cochrane Library und Web of Science. Die Suchbegriffe umfassten: „Urintraining“, „Stuhltraining“, „Toilettentraining“, „Töpfchentraining“, „Funktionsstörung der unteren Harnwege“, Blasen- und Darmfunktionsstörungen”, „Säuglinge”, „Kinder”, „Einwegwindeln”, „Harninkontinenz”, „Stuhlinkontinenz”, „Töpfchentraining”, „Toilettentraining”, „Blasentraining”, „Darmtraining”, „Elimination Communication”, „natürliche Säuglingshygiene”, „Funktionsstörungen der unteren Harnwege”, „Baby”, „Säuglinge”, „Kinder”, „Einwegwindeln”, „Ausscheidungssignale”, Blasen- und Darmfunktionsstörungen, Stuhlinkontinenz, Harninkontinenz und andere relevante chinesische und englische Begriffe wurden mithilfe logischer Operatoren kombiniert. Der Suchzeitraum erstreckte sich vom Beginn der Datenbank bis April 2024, wobei die Sprache auf Chinesisch oder Englisch beschränkt war. Zu den Studientypen gehörten systematische Übersichtsarbeiten oder Metaanalysen, randomisierte kontrollierte Studien, Kohortenstudien, Fall-Kontroll-Studien, Querschnittserhebungen und Fallserienanalysen. Ergänzende Recherchen wurden nach relevanten Leitlinien oder Konsensdokumenten und den darin enthaltenen Referenzen durchgeführt.

Literatur mit strengem Design und hoher Forschungsqualität wurde einer zusammenfassenden Analyse unterzogen. Die Empfehlungen der Leitlinien basierten auf den besten verfügbaren Forschungsergebnissen. Wenn keine hochwertigen Studien vorlagen oder die Schlussfolgerungen ungewiss waren, wurde ein Konsens durch das Expertengremium für die Leitlinienentwicklung erzielt. Die Bewertung der Evidenz erfolgte nach dem GRADE-System (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (Tabelle 1). Unter Abwägung der Vorteile und Nachteile von Trainingsmaßnahmen, der Qualität der Evidenz, der Durchführbarkeit und Anwendbarkeit von Maßnahmen, Werten und Präferenzen, Kosten und Ressourcen wurde die Methode der Leitlinienentwicklungskonferenz angewendet. Die Mitglieder des Expertengremiums stellten ihre individuellen Ansichten zu den Leitlinien vor, führten ausführliche Diskussionen und gelangten schließlich zu relativ einheitlichen Empfehlungen.

Note Beschreibung

Stärke der Empfehlung

Starke Empfehlung (1) Eindeutige Belege dafür, dass die Vorteile der Intervention die Nachteile überwiegen.

Schwache Empfehlung (2) Vorteile und Nachteile sind ungewiss, oder die Intervention hat möglicherweise mehr Vorteile als Nachteile.

Evidenzgrad

Hoch (A) Hohe Sicherheit, dass die beobachteten Werte den tatsächlichen Werten nahekommen.

Mäßig (B) Mäßige Sicherheit hinsichtlich der beobachteten Werte: Sie können den tatsächlichen Werten nahekommen, können aber auch erheblich davon abweichen.

Gering (C) Begrenzte Sicherheit hinsichtlich der beobachteten Werte: Sie können erheblich von den tatsächlichen Werten abweichen.

Sehr gering (D) Geringe Sicherheit hinsichtlich der beobachteten Werte: Sie können erheblich von den tatsächlichen Werten abweichen.

Tabelle 1

Empfehlungsstärke und Evidenzgrad Kriterien für Empfehlungen in dieser Leitlinie

2. Terminologie im Zusammenhang mit Urinieren und Stuhlgang

DD ist eine Art von saugfähiger Windel, die häufig für Säuglinge und Kleinkinder verwendet wird. Sie besteht aus reinem Zellstoff und superabsorbierendem Polymer (SAP) und verfügt über eine starke Saugfähigkeit. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Urin aufzunehmen und einzuschließen, damit der Dammbereich des Säuglings trocken und angenehm bleibt und ein erholsamer Schlaf gewährleistet ist. Jüngste Studien zeigen, dass parallel zur weit verbreiteten Verwendung von DDs die Häufigkeit von Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) bei Säuglingen und Kleinkindern deutlich zugenommen hat, darunter Harndrang, Tagesinkontinenz (DUI), nächtliche Enuresis (NE) und Blasen-Darm-Dysfunktion (BBD) [8, 9, 10]. Harndrang bezeichnet einen unkontrollierbaren Drang zu urinieren, der in schweren Fällen zu Dranginkontinenz führen kann. Inkontinenz bezeichnet das unwillkürliche Austreten von Urin aus der Harnröhre, das entweder kontinuierlich oder intermittierend auftritt. Sie wird in persistierende Inkontinenz, intermittierende Inkontinenz, DUI und Enuresis unterteilt [11]. DUI bezeichnet den unwillkürlichen Urinabgang aus der Harnröhrenöffnung am Tag, der außerhalb der bewussten Kontrolle des Patienten liegt [12]. Die International Child Continence Society (ICCS) definiert NE als ein mindestens einmal pro Monat auftretendes nächtliches unwillkürliches Urinieren bei Kindern über 5 Jahren über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten [11]. Fäkalinkontinenz (FI), auch als anale Inkontinenz bezeichnet, bezeichnet den unwillkürlichen Stuhlabgang, der nicht kontrolliert werden kann. Verstopfung ist gekennzeichnet durch weniger als drei Stuhlgänge pro Woche, harten Stuhl und Pressen beim Stuhlgang. Unter Darmfunktionsstörung (BBD) versteht man die gleichzeitige Harn- und Stuhlinkontinenz [13]. Übermäßiger Gebrauch von Windeln bezieht sich auf das Versäumnis, nach dem 2. Lebensjahr mit dem Töpfchentraining und/oder Toilettentraining (TT) zu beginnen, wobei man sich vollständig auf Windeln verlässt, um das Wasserlassen und den Stuhlgang zu bewältigen. Eine Windelabhängigkeit tritt auf, wenn Säuglinge oder Kleinkinder Weinen, Widerstand, Unfähigkeit, das Wasserlassen oder den Stuhlgang zu kontrollieren, und Symptome wie Harninkontinenz und/oder FI nach dem Absetzen der Windeln zeigen. Kinder über 3 Jahre, die weiterhin auf Windeln angewiesen sind, benötigen ein TT und eine entsprechende Reduzierung oder Einstellung der Windelnutzung [14].

Die Praxis des Töpfchentrainings in der traditionellen chinesischen Kinderbetreuung hat eine über tausendjährige Geschichte. In westlichen Ländern weist der neue Ansatz, der als „Elimination Communication“ (EC) bekannt ist, Ähnlichkeiten mit dieser Tradition auf. Dabei beobachten oder erkennen Eltern oder Betreuungspersonen die Ausscheidungssignale von Säuglingen, darunter Geräusche, Mimik und Körperbewegungen. Auf diese Signale wird umgehend reagiert, indem der Säugling mit nach oben angehobenen Beinen zwischen den Händen der Betreuungsperson gehalten wird, wobei der Po nach unten zeigt und der Rücken am Bauch des Erwachsenen anliegt. Ein Töpfchen oder Nachttopf wird unter den Po des Säuglings gestellt, um das Urinieren und Stuhlgang zu erleichtern [15]. Untersuchungen zeigen, dass ein frühzeitiger Beginn des Töpfchentrainings die Entwicklung der Harn- und Stuhlkontrolle bei Säuglingen und Kleinkindern unterstützt [16]. Wenn das Töpfchentraining innerhalb der ersten neun Monate nach der Geburt beginnt, erreichen die meisten Kinder im Alter von 20 Monaten die Kontrolle über den Harndrang tagsüber [15]. TT bezieht sich auf den Prozess der schrittweisen Entwöhnung vom DD und das Üben der selbstständigen Toilettenbenutzung. Dieser Prozess umfasst nicht nur die physiologische Kontrolle (d. h. das Erkennen des Toilettenbedarfs und das rechtzeitige Erreichen der Toilette oder eines Töpfchens), sondern auch das Training damit verbundener Fähigkeiten wie das Ausziehen der Hose, das richtige Sitzen auf dem Töpfchen und die anschließende Reinigung. Die selbstständige Toilettenbenutzung stellt einen wichtigen Meilenstein in der kindlichen Entwicklung dar. Um die Forschung zur Urin- und Stuhlausscheidung bei Säuglingen und Kleinkindern zu erleichtern, werden in diesem Artikel sowohl das Windeltraining als auch das TT gemeinsam als Ausscheidungstraining bezeichnet. Das Ausscheidungstraining ist auch eine wirksame Methode zur Behandlung verschiedener Störungen der Urin- und Stuhlausscheidung bei Säuglingen und Kleinkindern.

Klinische Frage 1: Was sind die Definitionen und Zielgruppen für das Töpfchentraining und das TT?

Empfehlung 1: Das Töpfchentraining bezieht sich darauf, dass Eltern oder Betreuungspersonen Säuglinge beobachten und mit ihnen interagieren, um Ausscheidungszeichen zu erkennen, und dann den Urin- oder Stuhlgangprozess leiten, indem sie den Säugling zwischen ihren Armen halten, wenn das Kind noch nicht selbstständig mobil ist. TT bezieht sich auf Trainingsmethoden für Kleinkinder, die in der Lage sind, selbstständig zu urinieren oder Stuhlgang zu verrichten (entweder im Stehen oder in der Hocke), einschließlich des Urinierens im Stehen (für Jungen) und des Urinierens und Stuhlgangs in der Hocke/im Sitzen (unter Verwendung eines Töpfchens). Das Toilettentraining umfasst sowohl Töpfchentraining als auch TT und dient als wichtige ergänzende Methode zur Förderung der Entwicklung der Harn- und Darmkontrolle bei Säuglingen und Kleinkindern sowie zur Behandlung von Harn- und Darmfunktionsstörungen (1A).

3. Geschichte der Toilettenerziehung und Windelverwendung

Die Verwendung von Windeln hat eine lange Geschichte. Bereits in der Antike erkannte man die Notwendigkeit, die Genitalien zu bedecken, um sowohl die Privatsphäre zu schützen als auch Probleme bei der Ausscheidung zu lösen. In primitiven Gesellschaften wurden häufig Materialien wie Blätter, Moos und Tierhäute verwendet, um die Ausscheidungen von Säuglingen zu bewältigen. Später passten die Menschen in verschiedenen Regionen die Methoden und Materialien entsprechend ihrer geografischen Lage, Kultur und Tradition an [17]. In Europa wurden Säuglinge zunächst in Streifen aus Baumwoll- und Leinenstoff gewickelt. Diese Praxis sorgte nicht nur für Wärme, sondern bot auch einen gewissen Schutz vor Auslaufen. Die Wickeltücher wurden in der Regel alle drei Tage gewechselt [18]. In Südamerika wurden häufig alte Tücher um Stroh gewickelt, um die Genitalien zu bedecken und Urin aufzunehmen. In Japan schnitten Eltern abgetragene Kimonos in Windelform, um Urin aufzunehmen. Von der Antike bis zur Neuzeit wurden in China überwiegend Stoffwindeln verwendet, um die Ausscheidungen von Säuglingen aufzufangen. Mit dem gesellschaftlichen Fortschritt und um die Hände der Pflegepersonen zu entlasten und windelbedingte Hautentzündungen zu reduzieren, entwickelten Paulistróm in Schweden und Marion Donovan in den Vereinigten Staaten Mitte des 20. Jahrhunderts das Konzept der Einwegwindeln (DD). Die ersten DDs bestanden aus Vliesstoffen mit einem Kern aus mehreren Lagen saugfähigem Gewebe, das bis zu 100 ml Flüssigkeit aufnehmen konnte, was häufiges Wechseln erforderlich machte [19]. 1961 brachte Procter & Gamble die Einwegwindel „Pampers” mit einem Kern aus Zellulosepulpe für den einmaligen Gebrauch auf den Markt. Das Aufkommen von Einwegwindeln veränderte nach und nach die Praktiken der Säuglingspflege und vereinfachte und verbesserte die Hygiene bei der Entsorgung von Ausscheidungen. Ihr übermäßiger Gebrauch hat jedoch das Toilettentraining verzögert und die Reifung der Fähigkeiten zur Kontrolle von Urin und Stuhlgang erheblich beeinträchtigt [9, 10, 20]. Daher ist ein frühzeitiger Beginn des Toilettentrainings unerlässlich.

Die theoretische Forschung und Entwicklung zum Toilettentraining für Säuglinge und Kleinkinder hat eine lange Geschichte. Die Darstellung des Toilettentrainings im Maitreya-Sutra-Transformationsgemälde aus Höhle 38 der Yulin-Grotten, das während der Song-Dynastie entstand, reicht etwa 1.500 Jahre zurück und zeigt, dass das Konzept des Toilettentrainings bereits im alten China existierte (Abbildung 1). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand unter dem Einfluss der behavioristischen Theorie ein elternorientierter Ansatz für das Toilettentraining. Eltern wandten strenge passive Trainingsmethoden an und legten starre Regeln hinsichtlich des Alters der Blasenkontrolle sowie des Zeitpunkts, des Ortes und der Art des Urinierens fest. Auch im heutigen Amerika wird großer Wert auf frühes Toilettenverhalten und das Training des Hockens gelegt. Darüber hinaus sahen die Gesetze in den meisten europäischen Ländern vor, dass Kinder, die ihre Blase nicht kontrollieren konnten, keine öffentlichen Schulen besuchen durften [21]. Mit der Etablierung von Freuds psychoanalytischer Theorie wurden die Entwicklungsstadien des Säuglings „orale Phase” und „anale Phase” eingeführt, die die Ausscheidungen des Säuglings in gewissem Maße mit der Sexualität in Verbindung brachten. Es wurde vermutet, dass Störungen während dieser Phasen zu bleibenden psychischen Traumata führen könnten [22]. Freud behauptete, dass strenge Trainingsmethoden bei Kindern keine Selbstkontrolle über Blase und Darm bewirken würden und sogar Verhaltensauffälligkeiten hervorrufen könnten. Im Jahr 1962 veröffentlichte der Kinderarzt und Entwicklungsspezialist Dr. T. Berry Brazelton eine bahnbrechende Abhandlung, in der er darlegte, warum Eltern es vermeiden sollten, Kinder vorzeitig zum Toilettentraining zu zwingen. Er plädierte dafür, mit dem Training erst zu beginnen, wenn Kinder die notwendige physiologische und psychologische Entwicklung erreicht haben, um bewusst Toilettengewohnheiten zu erlernen [23]. Dies markierte den Wandel hin zu kindzentrierten Trainingsansätzen. Diese Methodik berücksichtigte jedoch nicht, dass die übermäßige Verwendung von Windeln die Enuresis im Kindesalter und Symptome der unteren Harnwege verstärken kann.

Das Bild des Zurückhaltens von Urin und Stuhlgang im Maitreya-Sutra in Höhle 38 der Yulin-Grotten, geschaffen in der Song-Dynastie

Der kulturelle Hintergrund hat einen erheblichen Einfluss darauf, in welchem Alter Kinder mit dem Toilettentraining beginnen. In Ländern mit hohem Windelverbrauch, wie Indien und China, wird häufig schon vor dem ersten Lebensjahr mit dem Toilettentraining begonnen. Auch in Russland, wo überwiegend Windeln verwendet werden, wird diese Praxis des frühen Toilettentrainings befolgt. International variiert das Durchschnittsalter für den Beginn des Toilettentrainings bei Säuglingen und Kleinkindern erheblich. In Japan und den entwickelten westlichen Ländern beginnen Kinder in der Regel im Alter von etwa zwei Jahren mit dem Training. Dieser kindzentrierte Ansatz, verbunden mit dem übermäßigen Gebrauch von Wegwerfwindeln, verzögert im Vergleich zu früheren Generationen das Erreichen der Blasen- und Darmautonomie. In den letzten Jahren ist ein Trend zu beobachten, das Toilettentraining bis zum Alter von 36 Monaten oder später zu verschieben [24]. Fortschreitende Forschungen zum übermäßigen Gebrauch von Wegwerfwindeln und zum verzögerten Toilettentraining haben jedoch zunehmend gezeigt, dass ein längerer Gebrauch von Wegwerfwindeln das Risiko für Kinder, Enuresis, refraktäre überaktive Blase (OAB) und Stuhlgangstörungen zu entwickeln, erheblich erhöht [25]. Je länger Wegwerfwindeln verwendet werden, desto höher ist das Risiko für primäre Enuresis bei Kindern. Kinder, die übermäßig Wegwerfwindeln verwenden, sind im Vergleich zu Gleichaltrigen auch anfälliger für emotionale und Verhaltensprobleme [1, 8, 26]. Die Ansicht, dass Säuglinge und Kleinkinder frühzeitig an das Töpfchentraining herangeführt werden sollten und eine übermäßige Verwendung von Windeln vermieden werden sollte, findet sowohl bei Experten im Inland als auch international zunehmend Anerkennung [27, 28, 29].

In den letzten Jahren, mit der weit verbreiteten Verwendung von Windeln in China, sind Online-Debatten über die Angemessenheit eines frühen Töpfchentrainings für Säuglinge und Kleinkinder entstanden. Einige argumentieren, dass das Töpfchentraining zu Analfissuren oder Hüftluxationen führen kann. Diese Ansicht ist eindeutig falsch. Analfissuren sind in erster Linie auf Verstopfung bei Säuglingen zurückzuführen, bei der trockener, harter Stuhl beim Stuhlgang die Haut des Analkanals aufreißt – typischerweise in Verbindung mit Ernährungsfaktoren. Korrekte Techniken der Töpfchenschulung verursachen keine Analfissuren. Die Position auf dem Töpfchen entspricht den Behandlungshaltungen bei Hüftluxationen, sodass die Handlung selbst keine Hüftluxation hervorruft.

Klinische Frage 2: Ist die traditionelle Methode des Töpfchentrainings überholt? Fördert frühes Töpfchentraining die Entwicklung der Harn- und Stuhlkontrolle bei Säuglingen und Kleinkindern? Hat übermäßiger Gebrauch von Windeln negative Auswirkungen auf die Harn- und Stuhlfunktionen im späteren Leben?

Empfehlung 2: Die historische Entwicklung des Töpfchentrainings zeigt, dass ein möglichst früher Beginn des Trainings nach der Geburt die Entwicklung der Harn- und Stuhlkontrolle bei Säuglingen und Kleinkindern fördert. Daher sind traditionelle Methoden des Töpfchentrainings nach wie vor relevant und sollten ein wesentlicher Bestandteil der modernen Kinderbetreuung sein. Ein korrekt durchgeführtes Töpfchentraining hat keine nachteiligen Auswirkungen auf Säuglinge und Kleinkinder. Übermäßiger Gebrauch von Windeln kann die Häufigkeit von Harn- und Darmfunktionsstörungen erhöhen. Säuglinge und Kleinkinder sollten übermäßigen Gebrauch von Windeln vermeiden, und das Töpfchentraining sollte so früh wie möglich beginnen (1A).

4. Faktoren, die die Umsetzung des Toilettentrainings beeinflussen

Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Wirksamkeit des Toilettentrainings, darunter der Zeitpunkt des Trainingsbeginns, das Geschlecht, das Alter, die Genetik, das familiäre Umfeld, kulturelle Traditionen, Erziehungsmethoden, übermäßiger Gebrauch von Windeln und die Aufklärung im Bereich der öffentlichen Gesundheit [30, 31, 32, 33].

4.1 Beginn des Töpfchentrainings und der Toilettenerziehung

Derzeit gibt es international keinen Konsens über das optimale Alter für den Beginn des Töpfchentrainings und der Toilettengewöhnung. In den letzten Jahrzehnten ist das Durchschnittsalter, in dem amerikanische Kinder mit dem Töpfchentraining und der Toilettengewöhnung beginnen, von unter 18 Monaten auf 24 bis 36 Monate gestiegen [34]. Eine Studie aus dem Jahr 2008 ergab, dass ein Training vor dem 27. Lebensmonat keinen Vorteil bringt, da die für die Toilettengewöhnung erforderlichen Fähigkeiten erst nach dem 24. Lebensmonat vollständig erworben sind [35]. Eine retrospektive Fragebogenumfrage unter 1.142 Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren ergab, dass das Toilettentraining im Durchschnitt mit 27,2 Monaten begann und die selbstständige Kontrolle über Blase und Darm im Durchschnitt mit 32,5 Monaten erreicht wurde [36]. In den westlichen Industrienationen beginnen die meisten Kinder zwischen 24 und 36 Monaten mit dem Training und erreichen die Kontinenz deutlich später als bisher angenommen [37]. Joinson et al. [38] führten eine Kohortenstudie mit über 8.000 Kindern im Alter von 4,5 bis 9,0 Jahren durch. Sie fanden heraus, dass die Einführung des Toilettentrainings nach dem 24. Lebensmonat im Vergleich zum Beginn zwischen dem 15. und 24. Lebensmonat das Risiko für DUI um 73 %, die Verzögerung der Erlangung der Blasenkontrolle am Tag um 58 % und die anhaltende Harninkontinenz um 59 % erhöhte. Die Odds Ratios (OR) betrugen 1,73 (1,18–2,55), 1,58 (1,18–2,10) bzw. 1,59 (1,19–2,21). Darüber hinaus haben mehrere Studien gezeigt, dass ein verzögerter Beginn des Toilettentrainings bei Säuglingen und Kleinkindern mit einer höheren Prävalenz von Funktionsstörungen der unteren Harnwege (LUTD) wie Enuresis und DUI korreliert [8, 20, 39]. Yang Jing et al. [40] beobachteten in einer Studie mit 2.297 Kindern im Alter von 2 bis 3 Jahren, dass ein vor dem 12. Lebensmonat begonnenes Töpfchentraining das frühere Erreichen der Tageskontrolle über die Blase erleichterte. Umfragen unter Kindern im Alter von 2 bis 8 Jahren zeigen, dass Kinder, die nach dem 2. Lebensjahr mit dem Toilettentraining beginnen, signifikant häufiger an Darmfunktionsstörungen leiden als Kinder, die vor dem 1. Lebensjahr damit beginnen [9, 16]. Der Beginn des Toilettentrainings vor dem 1. Lebensjahr fördert eine bessere Entwicklung der Harn- und Darmkontrolle als der Beginn nach dem 24. Lebensmonat [38]. Eine Verzögerung des Toilettentrainings über das Alter von 2 Jahren hinaus kann die Exposition gegenüber potenziellen Stressfaktoren verlängern – darunter Entwicklungsverzögerungen, schwierige Temperamente, Unsicherheit und Depressionen der Eltern sowie familiärer/gesellschaftlicher Druck –, was die Etablierung von Blasenkontrollmechanismen stören könnte. Diese Störung kann das Erreichen der Blasenkontrolle verzögern und das Risiko eines erneuten Auftretens von DUI erhöhen [38].

4.2 Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit

Bei der Einführung der Toilettengewöhnung und beim Toilettentraining (TT) bestehen erhebliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen [41]. Eine zweijährige Längsschnittstudie von Schum et al. [42] ergab, dass Mädchen etwa drei Monate früher als Jungen das Bedürfnis zu urinieren oder Stuhlgang zu verrichten äußern, mit dem TT beginnen und die Kontrolle über Blase und Darm bei Tag und Nacht erlangen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Mädchen sich in ihren Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten schneller entwickeln, was das Töpfchentraining erleichtert und zu einem früheren Abschluss des Toilettentrainings führt, während Jungen in der Regel über bessere motorische Fähigkeiten verfügen, aber in Bezug auf Selbstbeherrschung und Aufmerksamkeitsspanne hinterherhinken, was das Toilettentraining verzögert [36, 43]. Eine gemeindebasierte Querschnittsstudie ergab eine signifikant höhere Prävalenz von NE bei Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren im Vergleich zu Mädchen [44]. Darüber hinaus variieren der Beginn und der Abschluss des Toilettentrainings zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Wald et al. [36] stellten fest, dass afroamerikanische Kinder mindestens sechs Monate früher mit dem Toilettentraining begannen und es abschlossen als ihre weißen Altersgenossen.

4.3 Genetik

Genetische Faktoren haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Harn- und Stuhlkontrolle. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass erbliche Faktoren die Entwicklung der Blase und die neurologische Reifung beeinflussen können [45]. Diese physiologischen Merkmale können darüber entscheiden, wann ein Kind die ausreichende physiologische Bereitschaft zur Kontrolle seiner Blasen- und Darmfunktionen erreicht. Eine prospektive Fall-Kontroll-Kohortenstudie von Kızılay et al. [46] zeigte, dass Kinder mit Down-Syndrom erst in einem späteren Alter trocken werden. Darüber hinaus können genetische Faktoren indirekt das Töpfchentraining und die Toilettenerziehung beeinflussen, indem sie sich auf das Temperament und das Verhalten der Kinder auswirken. Schonwald et al. [47] untersuchten den Zusammenhang zwischen Toilettenerziehung und Temperament und stellten fest, dass Kinder mit einem ausgeglichenen Temperament während des Toilettentrainings leichter Fähigkeiten erlernten, während Kinder mit einem aufbrausenden Temperament während des Trainingsprozesses eher zu negativen Emotionen, mangelnder Ausdauer und Fehlanpassungen neigten. Eltern, die mit dem Töpfchentraining beginnen, sollten individuelle Temperamentunterschiede berücksichtigen, insbesondere in Bezug auf Aktivitätsniveau, emotionale Veranlagung, Ausdauer und Ablenkbarkeit. Die Anpassung der Trainingsstrategien an diese Temperamentmerkmale ermöglicht es sowohl dem Kind als auch den Eltern, diese Phase positiver und reibungsloser zu bewältigen und fördert die körperliche und psychische Reifung sowie das Wohlbefinden [48].

4.4 Familiäre und kulturelle Traditionen

Die Einstellung der Eltern und ihre Bewältigungsstrategien spielen eine wichtige Rolle beim Toilettentraining und beim Töpfchentraining von Kindern. Die Einstellung der Eltern und ihre Erziehungsansätze haben einen direkten Einfluss auf die Umsetzung des Töpfchentrainings und des Toilettentrainings bei Kleinkindern [41, 49]. Kleinkinder, deren Eltern sie während des Toilettentrainings aktiv begleiten, zeigen größere Fortschritte beim Toilettentraining [50]. Darüber hinaus korrelieren Unterschiede in der wirtschaftlichen Situation der Haushalte mit der Häufigkeit von Bettnässen. Studien zeigen, dass die Häufigkeit bei Kindern in ländlichen Gebieten geringer ist als bei Kindern in städtischen Gebieten, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die schlechtere finanzielle Lage in ländlichen Gebieten die Verwendung von wiederverwendbaren Windeln oder eine frühere Toilettenerziehung begünstigt, um die Belastung durch die Kinderbetreuung zu verringern [26, 51]. Mütter mit längerer Ausbildung und höherem sozioökonomischem Status neigen dazu, die Abkehr von Windeln am Tag hinauszuzögern [52]. Andere Studien zeigen jedoch, dass Familien in städtischen Gebieten früher mit dem Toilettentraining beginnen und es früher abschließen [36]. Dies könnte mit dem Bildungsniveau der Eltern und den unterschiedlichen Fördermaßnahmen für das Toilettentraining in verschiedenen Ländern und Regionen zusammenhängen, wobei wohlhabende Mütter häufiger Ratschläge von Kinderärzten erhalten als ihre weniger wohlhabenden Pendants [52]. Offensichtlich wird die Umsetzung des Windelwechsels und des Toilettentrainings von mehreren Faktoren beeinflusst [53]. Eine multifaktorielle Studie zeigt, dass kaukasische Eltern und Eltern mit höherem Einkommen später mit dem Toilettentraining beginnen [54]. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass plötzliche Veränderungen in der Familienstruktur (wie der unerwartete Tod eines kleinen Geschwisterkindes) zu Rückschritten im Toilettentrainingsfortschritt eines Kindes führen können [55].

Kulturelle Traditionen haben einen erheblichen Einfluss auf die Umsetzung des Toilettentrainings und den Umgang mit Bettnässen. Ein Fallbericht aus der Türkei [56] beschreibt Eltern, die Enuresis oder funktionelle Inkontinenz als Anzeichen für Faulheit, Fehlverhalten oder Ungehorsam betrachten und nicht als Folge einer verzögerten oder gestörten Entwicklung der Harnwege/des Darms. Diese Wahrnehmung kann dazu führen, dass Kinder neben familiärem Missbrauch auch körperlicher und emotionaler Gewalt ausgesetzt sind, anstatt ein proaktives Toilettentraining und einen Umgang mit Bettnässen zu erhalten. Für Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Toilettentraining haben, erweist sich ein gruppenbasiertes Toilettentraining als wirksamer als eine Einzeltherapie [57]. Bartos et al. [58] beobachteten bei einigen Kindern Verbesserungen im Toilettenverhalten nach der Verwendung von simulierten Toilettenspielzeugen (z. B. „Potty Monkey“). Das familiäre Umfeld und die kulturellen Kontexte in verschiedenen Ländern beeinflussen ebenfalls den Zeitpunkt und die Erfolgsquote der Einführung des Toilettentrainings. In einigen Ländern beginnt das Toilettentraining zu Hause früher und wird strenger durchgeführt [36].

4.5 Übermäßiger Gebrauch von Windeln

Die Einführung von Windeln hat zwar die Kinderbetreuung erheblich erleichtert, ihr übermäßiger Gebrauch hat jedoch auch gewisse negative Auswirkungen mit sich gebracht. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass eine übermäßige Abhängigkeit von Windeln den Beginn des Töpfchentrainings und der Toilettenerziehung verzögern sowie die Abhängigkeit von Windeln fördern kann [25, 59, 60]. Beim traditionellen Töpfchentraining dient das Gefühl der Nässe in der Regel als unmittelbares Feedback und hilft Säuglingen und Kleinkindern, das Auftreten von Urin oder Stuhlgang zu erkennen. Windeln absorbieren diese Signale jedoch, sodass es für Kinder schwierig ist, das Unbehagen nach dem Stuhlgang wahrzunehmen. Dies kann die Entwicklung ihres Bewusstseins und ihrer Kontrolle über den Ausscheidungsprozess behindern [29, 31]. In Bezug auf das Töpfchentraining verringert die Verwendung von Windeln auch die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Eltern und Kindern [40]. Beim Töpfchentraining wird Wert darauf gelegt, die Körpersignale und Verhaltensweisen des Kindes zu beobachten, um es rechtzeitig anzuleiten und mit ihm über die Ausscheidung zu kommunizieren. Wenn Kinder jedoch den ganzen Tag über Windeln tragen, fällt es den Eltern schwer, natürliche Ausscheidungssignale zu erkennen, was sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Wirksamkeit rechtzeitiger Töpfchentrainingsmaßnahmen verringert.

Darüber hinaus kann die übermäßige Verwendung von Windeln die Einstellung der Eltern zum Toilettentraining beeinflussen. Die Bequemlichkeit von Windeln kann die Motivation und Dringlichkeit der Eltern, ihre Kinder zum Toilettentraining anzuleiten, verringern und somit sowohl den Zeitpunkt des Beginns als auch die Kontinuität des Toilettentrainings beeinträchtigen. Untersuchungen zeigen, dass Familien, die sich übermäßig auf Windeln verlassen, dazu neigen, den Beginn des Toilettentrainings zu verzögern, was es für Kinder schwieriger macht, Toilettengewohnheiten zu entwickeln [10]. Die Abhängigkeit von Windeln wird auch mit emotionalen und Verhaltensproblemen bei Kindern in Verbindung gebracht. Xu Chunjie et al. [2] stellten fest, dass Kinder, die übermäßig Windeln verwenden, anfälliger für solche Probleme sind als ihre Altersgenossen, was sowohl das Toilettentraining als auch das Töpfchentraining behindert. Kinder, die auf Windeln angewiesen sind, können jedoch die Kontrolle über ihre Blase erlangen, wenn sie ein angemessenes Toilettentraining erhalten. Literaturberichte zeigen, dass Kinder mit Windelabhängigkeit nach einem systematischen Toilettentraining schnell Toilettenfertigkeiten erwerben können [61, 62].

4.6 Öffentliche Aufklärung und Sensibilisierung

Die Bauchlage ist ein wichtiger Meilenstein in der frühkindlichen Entwicklung. Eine Umfrage von Sejkor et al. [34] zu den Informationsquellen amerikanischer Eltern zum Thema Bauchlage ergab, dass 41 % sich im Internet über die Bauchlage informierten, während weniger als die Hälfte angab, dass die primären Betreuungspersonen ihres Kindes (z. B. Erzieherinnen) sie darüber aufklärten. Qualitative Untersuchungen zeigen, dass renommierte Institutionen, Familienmitglieder, Freunde, Tagesmütter und Erzieherinnen als sehr hilfreiche und vertrauenswürdige Informationsquellen angesehen werden [63]. Wissen zum Thema Toilettentraining sollte auf leicht verständliche Weise vermittelt werden, wobei wissenschaftliche Fachsprache oder umfangreiche Texte vermieden werden sollten. Am besten erfolgt dies per Post oder durch farbig illustrierte Broschüren. Eine angemessene Aufklärung der Öffentlichkeit liefert wichtige Wissensgrundlagen für das Toilettentraining und hilft Eltern dabei, richtige Erwartungen und Methoden zu entwickeln, wodurch die Effektivität und Erfolgsquote des Trainings verbessert werden. Durch die Vermittlung wissenschaftlicher, leicht zugänglicher und umsetzbarer Informationen können Eltern und Betreuer Kinder selbstbewusster und effektiver beim Übergang zur selbstständigen Toilettenbenutzung unterstützen. Wissenschaftliche Schulungen und Aufklärung sind für die korrekte Durchführung des Töpfchentrainings und der Toilettenerziehung von entscheidender Bedeutung. Die Nutzung des Internets, von Broschüren und audiovisuellen Materialien, um Eltern von Säuglingen und Kleinkindern über den Zeitpunkt, die Methoden und die Bedeutung des Töpfchentrainings und der Toilettenerziehung aufzuklären und gleichzeitig gesellschaftliche Missverständnisse über den frühen Beginn des Töpfchentrainings zu korrigieren, trägt zur reibungslosen Durchführung des Toilettentrainings und des Töpfchentrainings bei Kindern bei [24].

4.7 Weitere Faktoren

4.7.1 Frühgeburt

Yildiz et al. [64] verglichen den Beginn und das Ende der TT bei Frühgeborenen und termingeborenen Säuglingen und stellten fest, dass Frühgeborene später mit der TT begannen als termingeborene Säuglinge, obwohl es keinen Unterschied im Zeitpunkt des Endes der TT zwischen den beiden Gruppen gab. Die Untersuchungen von Largo et al. [57] zeigten jedoch, dass der Beginn der TT und die Trainingsintensität keinen signifikanten Zusammenhang mit der Entwicklung der Blasen- und Darmkontrolle aufwiesen. Das Gestationsalter, eine zu geringe Größe für das Gestationsalter, ungünstige perinatale Bedingungen und leichte bis mittelschwere neurologische Beeinträchtigungen hatten keinen Einfluss auf die Entwicklung der Blasen- und Darmkontrolle bei Kleinkindern. Darüber hinaus hatten die Entwicklungs- und IQ-Werte im Alter zwischen 1 und 3 Jahren sowie der sozioökonomische Status der Familie keinen Einfluss auf den Erwerb von TT-Kontrollfähigkeiten bei Kindern.

4.7.2 Medizinische Erkrankungen

Brookhouser und Goldgar [65] beobachteten bei Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen (in Verbindung mit Taubheit, Zerebralparese, Gaumenspalte, Autismus oder geistiger Behinderung) im Vergleich zu ihren normal entwickelten Altersgenossen eine deutlich verzögerte Einführung in die Toilettenbenutzung. Ein Fallbericht von Tierney et al. [66] kam zu ähnlichen Ergebnissen. Eine Studie mit 34 Kindern mit Autismus im Alter von 2 bis 8 Jahren zeigte, dass ein über Telemedizin angebotenes Elterncoaching-Modell ein vielversprechender Ansatz zur Förderung der Toilettenunabhängigkeit in Familien mit kleinen Kindern mit Autismus sein könnte [67].

4.7.3 Stressige Lebensereignisse

Eine systematische Überprüfung ergab, dass im Vergleich zu gesunden Kindern stressige Lebensereignisse in der Kindheit (einschließlich Mobbing, Opfer von Beziehungsproblemen, elterliche Bestrafung während des Toilettentrainings, Krankenhausaufenthalte und sexueller Missbrauch) und ein unterbrochenes Toilettentraining mit einer signifikant höheren Prävalenz von Darmfunktionsstörungen, einschließlich funktioneller Verstopfung, verbunden waren [68]. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Reize im Zusammenhang mit dem Wasserlassen und Stuhlgang (wie erhöhter Bauchdruck und das Aufdrehen von Wasserhähnen) das Risiko für Entwicklungsstörungen der Blasenkontrolle erhöhen können [69].

Klinische Frage 3: Welche Faktoren beeinflussen die Einführung des Toilettentrainings und das Toilettentraining selbst?

Empfehlung 3: Mehrere Faktoren beeinflussen die Wirksamkeit des Toilettentrainings und des Toilettentrainings bei Kindern, darunter der Zeitpunkt der Einführung, das Geschlecht, das Alter, die Genetik, das familiäre Umfeld, die übermäßige Verwendung von Windeln und die elterliche Erziehung. Der Beginn des Toilettentrainings im Alter von 6 Monaten für Mädchen und 9 Monaten für Jungen entspricht den Meilensteinen der Verhaltens- und Sprachentwicklung von Säuglingen und erleichtert das Erlernen der Blasenkontrolle vor dem 24. Lebensmonat. Die Reduzierung der Windelnutzung nach Beginn des Toilettentrainings erhöht die Wirksamkeit des Trainings. Bei Säuglingen mit Erkrankungen sollte der Beginn des Trainings entsprechend der jeweiligen Erkrankung angemessen verzögert werden (individualisiertes Training). Die Vermittlung von Wissen zum Thema Toilettengang unterstützt die erfolgreiche Umsetzung des Toilettentrainings (1A).

5. Methoden zum Toilettentraining

Die Beherrschung der richtigen Techniken zum Toilettentraining und der richtige Zeitpunkt für den Beginn des Trainings sind entscheidend dafür, dass Säuglinge und Kleinkinder so schnell wie möglich die freiwillige Kontrolle über das Wasserlassen und den Stuhlgang erlangen.

5.1 Töpfchentraining und Zeitpunkt des Beginns der Toilettenerziehung

Untersuchungen zeigen, dass Eltern mit dem Töpfchentraining beginnen sollten, wenn Säuglinge ihren Kopf aufrecht halten können, in der Regel zwischen 3 und 4 Monaten nach der Geburt [70]. Duong et al. [71] stellten fest, dass die meisten vietnamesischen Mütter mit dem Toilettentraining beginnen, bevor ihre Säuglinge 6 Monate alt sind. Ma Yuan et al. [15] beobachteten, dass der Beginn des Töpfchentrainings innerhalb der ersten neun Monate nach der Geburt das Alter, in dem chinesische Kinder die Kontrolle über ihre Blase tagsüber erlangen, effektiv vorverlegt. Einige Wissenschaftler behaupten jedoch, dass ein früherer Beginn nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen führt; Umfragen zeigen, dass Säuglinge, die früher mit dem Training beginnen, oft eine längere Trainingsphase benötigen [35]. Es gibt Unterschiede zwischen östlichen und westlichen Ansätzen zum Beginn des Toilettentrainings. Beeinflusst von der „Ready-to-go”-Philosophie, beginnen viele amerikanische Eltern nicht voreilig mit dem Toilettentraining für Säuglinge und sprechen sich dagegen aus, dass Kinder vor dem 15. Lebensmonat das selbstständige Toilettengehen beherrschen müssen. Dennoch geben zahlreiche Experten unterschiedliche Empfehlungen. Hellström [72] schlug vor, dass ein verzögertes Toilettentraining das Risiko einer nicht-neurogenen Blasenfunktionsstörung erhöht. Bakker et al. [69] befragten Eltern von 4.332 Kindern und stellten ebenfalls fest, dass ein verzögerter Beginn des Toilettentrainings (>18 Monate) oder die Anwendung von Zwangsmethoden das Risiko einer Blasenfunktionsstörung erhöhten, was einen Beginn zwischen 12 und 18 Monaten stark befürwortet. Chinesische Eltern wünschen sich in der Regel, dass Säuglinge und Kleinkinder frühzeitig die Kontrolle über Blase und Darm erlangen, und verlangen oft, dass Kinder im Alter von etwa einem Jahr ihre Eltern vor dem Toilettengang benachrichtigen [73]. Unter Berücksichtigung traditioneller kultureller Einflüsse wird von Kindern im Allgemeinen erwartet, dass sie im Alter von zwei bis drei Jahren die tagsüber Blasen- und Darmautonomie erreichen, um sich auf den Kindergarten vorzubereiten. Daher erscheint es sinnvoll, mit dem Töpfchentraining zwischen sechs und neun Monaten zu beginnen und mit dem TT im Alter von einem Jahr zu starten. Bei Dreijährigen, die noch unter nächtlicher Enuresis leiden, kann die Einführung einer Routine, bei der sie 2–3 Stunden nach dem Einschlafen zum Wasserlassen geweckt werden, die Entwicklung der nächtlichen Blasenkontrolle unterstützen [15, 16, 74].

5.2 Methoden zum Töpfchentraining

Das Töpfchentraining ist ein interaktiver Prozess zwischen Eltern und Säuglingen: Säuglinge drücken ihre Bedürfnisse durch bestimmte Signale aus, die Eltern erkennen und auf die sie reagieren, wodurch sie den Säuglingen helfen, die Verbindung zwischen Ausscheidung und Bewegung herzustellen und nach und nach einen Feedback-Mechanismus zu entwickeln. Ein effektives Töpfchentraining erfordert eine umfassende Berücksichtigung der physiologischen Signale des Säuglings, der häuslichen Umgebung sowie der Geduld und Fähigkeiten der Eltern [27, 74]. Im Folgenden werden spezifische Methoden zum Töpfchentraining beschrieben.

5.2.1 Beobachten und Erkennen von Signalen für Urinieren und Stuhlgang

Zwischen 70 % und 90 % der Säuglinge drücken ihr Bedürfnis nach Stuhlgang oder Urinieren durch verschiedene Mittel aus, wie z. B. bestimmte Geräusche, Bewegungen und Gesichtsausdrücke. Eltern müssen lernen, diese Signale zu erkennen und umgehend darauf zu reagieren [75].

5.2.2 Körperlicher Kontakt

Entfernen Sie nach Möglichkeit die Windel des Säuglings, um die Bindung durch körperlichen Kontakt und Intuition zu stärken und so die Ausscheidungsbedürfnisse des Säuglings zu erkennen.

5.2.3 Richtige Positionierung

Wenn das Kind signalisiert, dass es urinieren oder Stuhlgang haben muss, oder wenn dies anhand der im Ausscheidungsprotokoll festgehaltenen Muster festgestellt wird, heben Sie das Kind mit beiden Händen hoch. Stützen Sie die Beine des Kindes von hinten und positionieren Sie seinen Po in Richtung Toilette, Töpfchen oder ähnlichem Behälter. Der Kopf, der Nacken und der Rücken des Kindes sollten bequem an der Seite oder am Bauch des Erwachsenen anliegen.

5.2.4 Wiederholte Aufforderungen und Vorführung

Eltern können Laute wie „Pipi“ oder „Aa“ verwenden, um Säuglinge beim Urinieren und Stuhlgang anzuleiten und ihnen dabei zu helfen, eine Verbindung zwischen diesen Lauten und den Handlungen herzustellen. Das Töpfchentraining sollte in einer vertrauten und entspannten Atmosphäre stattfinden, wobei unabhängig vom Erfolg Feedback und Ermutigung gegeben werden sollten [76]. Die Methoden des Töpfchentrainings können je nach kulturellem Kontext variieren. Eltern sollten geeignete Methoden auf der Grundlage des kulturellen Kontexts und des familiären Umfelds auswählen, zusätzliche Unterstützung durch die Familie suchen und Erfahrungen austauschen [77]. Vermeiden Sie häufige oder erzwungene Versuche, auf das Töpfchen zu gehen. Wiederholte Versuche können zu einer unvollständigen Blasenfüllung führen, wodurch die Kapazität verringert wird und häufiges Wasserlassen verursacht wird. Erzwungene Versuche können bei Säuglingen und Kleinkindern Widerstand hervorrufen. Das Training wird in der Regel vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen oder 15 bis 30 Minuten nach dem Stillen/Füttern durchgeführt. Jede Sitzung sollte nicht zu lange dauern: Versuche, Wasser zu lassen, dauern in der Regel weniger als 5 Minuten, während der Stuhlgang 5 bis 10 Minuten dauert [27, 76].

Klinische Frage 4: Wann sollte mit dem Töpfchentraining begonnen werden und welche Vorsichtsmaßnahmen sollten beachtet werden?

Empfehlung 4: Beginnen Sie mit dem Töpfchentraining im Alter zwischen 6 und 9 Monaten (bei Jungen ab 9 Monaten). Beobachten und erkennen Sie während des Trainings die Signale für den Stuhlgang, lernen Sie die richtigen Positionierungstechniken und achten Sie auf Muster beim Zeitpunkt des Stuhlgangs. Die Trainingseinheiten finden in der Regel vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen oder 15–30 Minuten nach dem Stillen/Füttern statt (1B).

5.3 Toilettentraining

Beim Toilettentraining geht es im Wesentlichen darum, Säuglingen und Kleinkindern beizubringen, vom Windelgebrauch auf die Toilette für den Stuhlgang und das Wasserlassen umzusteigen. Kinder ab einem Jahr, die laufen und verbal kommunizieren können, zwei Stunden lang trocken bleiben, einen relativ regelmäßigen Stuhlgang haben, Interesse am Töpfchen zeigen und bereit sind, sich darauf zu setzen, Anweisungen verstehen und mit Hilfe der Eltern ihre Hose aus- und anziehen können, können mit dem Toilettentraining beginnen [78]. Zu den konkreten Schritten gehört es, ein bequemes, spezielles Töpfchen bereitzustellen und das Kind anzuleiten, sich in einer ruhigen Umgebung selbstständig darauf zu setzen, um zu urinieren und Stuhlgang zu verrichten. Gehen Sie bei der Umsetzung schrittweise vor und ermutigen Sie das Kind, das Töpfchen zu benutzen, um eine mentale „Regel” zu etablieren: Die Ausscheidung erfolgt auf dem Töpfchen und nicht wahllos in die Kleidung.

5.3.1 Auswahl geeigneter Hilfsmittel

Kaufen Sie ein Töpfchen oder einen kindgerechten Toilettensitz, der für die Größe Ihres Kindes geeignet ist, sowie Kleidung, die sich leicht an- und ausziehen lässt.

5.3.2 Eine positive Einstellung fördern

Beziehen Sie Ihr Kind in die Auswahl des Töpfchens oder anderer damit zusammenhängender Gegenstände ein, um sein Interesse und seine Begeisterung zu steigern.

5.3.3 Auf Signale achten

Beobachten Sie die Signale Ihres Kindes, wenn es urinieren oder Stuhlgang haben muss, einschließlich seiner Körpersprache. Achten Sie auf körperliche Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass es auf die Toilette muss, z. B. wenn es plötzlich aufhört, sich zu bewegen oder zu spielen, oder wenn es sich „verkrampft” und sein Gesichtsausdruck sich verändert.

5.3.4 Verbale Kommunikation priorisieren

Bringen Sie Kindern bei, ihre Bedürfnisse durch Worte oder Gesten auszudrücken. In dieser Phase können sie verbal oder körperlich anzeigen, dass sie auf die Toilette müssen. Ermutigen Sie sie zu kurzen verbalen Hinweisen oder Gesten, um auf ihre Blase oder ihren Darm aufmerksam zu machen, z. B. indem Sie ihnen Ausdrücke wie „Pipi” oder „Aa” beibringen, um ihr Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen, auszudrücken.

5.3.5 Anpassungen der Umgebung

Wählen Sie einen festen Standort für das Töpfchen oder den Toilettensitz des Kindes. Wenn Sie das Kind jedes Mal an denselben Ort bringen, hilft dies dabei, eine Routine zu etablieren. Helfen Sie beim Ausziehen und Anziehen der Hose.

5.3.6 Geplante Versuche

Bringen Sie das Kind auf Grundlage der beobachteten Muster zu festgelegten Zeiten zum Urinieren oder Stuhlgang. Ermutigen Sie Jungen, im Stehen zu urinieren. Eltern können auch ihre eigene Toilettenbenutzung demonstrieren, um die Nachahmung zu verstärken.

5.3.7 Geduld und positive Verstärkung

Erkennen Sie an, dass die Entwicklungszeiträume bei Kindern unterschiedlich sind. Passen Sie Ihre Erwartungen realistisch an und bewahren Sie Geduld. Ermutigen Sie Kinder, ihre Bedürfnisse im Voraus mitzuteilen. Wenn ein Kind unter Anleitung eines Erwachsenen erfolgreich die dafür vorgesehene Toilette benutzt, geben Sie positives Feedback, z. B. durch Lächeln, Umarmungen oder verbales Lob, um das Selbstvertrauen und das Erfolgserlebnis zu stärken [24].

5.3.8 Nachtweck-Training bei Enuresis

Kinder, die im Alter von 3 Jahren noch an Enuresis leiden, sollten mit einem Nachtweck-Training beginnen. Verwenden Sie ein Miktionsprotokoll, um das Zeitintervall zwischen dem Einschlafen und der Enuresis zu bestimmen, oder setzen Sie einen Enuresis-Wecker ein, um den Zeitpunkt des Auftretens zu erkennen und so das optimale Weckintervall festzulegen [76, 79].

5.3.9 Überlegungen zu personalisiertem Training und geschlechtsspezifischen Unterschieden beim TT

Jedes Kind benötigt individuelle Aufmerksamkeit; einige passen sich möglicherweise schnell an das TT an, während andere möglicherweise mehr Zeit benötigen. Es ist entscheidend, Ansätze zu finden, die sowohl für die Familie als auch für das Kind geeignet sind, damit der gesamte Prozess für das Kind angenehm und stressfrei bleibt. Jungen und Mädchen zeigen gewisse Unterschiede beim TT; vermeiden Sie einen einheitlichen Ansatz, da oft unterschiedliche Trainingsmethoden erforderlich sind.

5.3.9.1 Methoden zum Urinieren

Nachdem sich Jungen daran gewöhnt haben, auf dem Töpfchen zu sitzen, um ihre Notdurft zu verrichten, bringen Sie ihnen bei, wie man im Stehen uriniert. Jungen benötigen in der Regel mehr Zeit, um dies zu lernen [49]. Mädchen urinieren in der Regel nur im Sitzen, da ihre Harnröhrenöffnung tiefer liegt, näher am Anus, was das Sitzen bequemer, hygienischer und sicherer macht. Wählen Sie für Mädchen ein Töpfchen mit ansprechenden Formen und leuchtenden Farben.

5.3.9.2 Hygiene nach dem Toilettengang

Aufgrund anatomischer Unterschiede ist die Reinigung nach dem Toilettengang für Mädchen komplexer als für Jungen. Mädchen müssen von vorne nach hinten wischen, um eine Kontamination der Harnröhre zu vermeiden. Die weibliche Harnröhre ist kürzer, wodurch Harnwegsinfektionen wahrscheinlicher sind [80]. Sowohl für Jungen als auch für Mädchen muss das Toilettentraining eine Hygieneerziehung umfassen: Sie müssen lernen, sich nach jedem Toilettengang die Hände zu waschen, um sich die Gewohnheit anzueignen, sich nach der Toilettenbenutzung die Hände zu waschen.

5.3.9.3 Soziokulturelle und umweltbezogene Faktoren (Geschlechterrollen und soziale Erwartungen)

In einigen Familien oder Kulturen können bestimmte Erwartungen an die Geschlechterrollen bestehen. Jungen und Mädchen neigen möglicherweise eher dazu, Verhaltensmuster ihrer gleichgeschlechtlichen Altersgenossen nachzuahmen. Daher kann die Anwesenheit gleichgeschlechtlicher Bezugspersonen oder Geschwister als Vorbilder eine schnellere Anpassung an das Toilettentraining erleichtern [81].

5.3.9.4 Schutz der Privatsphäre

Mit zunehmendem Alter entwickeln Kinder ein stärkeres Bedürfnis nach Schutz ihrer Privatsphäre. Mädchen zeigen möglicherweise früher als Jungen Interesse an ihrer Privatsphäre und sind in öffentlichen Toiletten möglicherweise vorsichtiger [82].

5.3.9.5 Geduld und Flexibilität

Unabhängig vom Geschlecht entwickelt sich jedes Kind in seinem eigenen Tempo. Eltern sollten Geduld bewahren und die Trainingsmethoden flexibel an die individuellen Umstände anpassen. Jungen entwickeln ihre Sprachfähigkeiten in der Regel später und benötigen oft länger für das Toilettentraining als Mädchen [37, 83].

Klinische Frage 5: Wann sollte mit dem Toilettentraining begonnen werden und welche Vorsichtsmaßnahmen sollten dabei beachtet werden?

Empfehlung 5: Säuglinge und Kleinkinder über einem Jahr, die grundlegende verbale Kommunikation aufnehmen können und die Fähigkeit zeigen, in ein kindgerechtes Töpfchen zu urinieren oder zu defäkieren, sollten mit dem Toilettentraining beginnen. Beobachten Sie während des Trainings die Ausscheidungszeichen des Kindes, verwenden Sie ein altersgerechtes Töpfchen und helfen Sie beim Aus- und Anziehen der Hose. Beachten Sie die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich der Art des Urinierens und der Hygiene nach dem Stuhlgang. Bleiben Sie geduldig und loben und ermutigen Sie das Kind, wenn es seine Toilettengänge erfolgreich absolviert hat. Versuchen Sie das Toilettentraining in der Regel vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen, nach den Mahlzeiten oder etwa 30 Minuten nach dem Konsum großer Mengen an Flüssigkeiten (Getränken). Bei Kindern, die nach dem dritten Lebensjahr noch unter Enuresis leiden, kann das nächtliche Aufwachen zum Urinieren eingesetzt werden, um die Entwicklung der Harnkontrolle zu fördern (1A).

5.4 Bewertung der Wirksamkeit

5.4.1 Bewertung der Wirksamkeit des Toilettentrainings

Das Ziel des Toilettentrainings besteht darin, Kleinkinder in die Lage zu versetzen, ihr Bedürfnis zu urinieren oder Stuhlgang zu verrichten durch eigene Mittel (Vokalisation), Gesten (Zeigen auf den dafür vorgesehenen Bereich) oder verbale Äußerungen wie „Pipi“ oder „Aa“ zu signalisieren. Auf diese Weise können sie ihre körperlichen Signale mitteilen und die Verrichtung mit Hilfe der Eltern oder Betreuungspersonen vollziehen, was einen natürlichen Übergang zum sozial unabhängigen Toilettentraining im Alter von 18 bis 24 Monaten erleichtert. Die folgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass ein effektives Töpfchentraining durchgeführt wurde:

(1) Das Kind kann seine eigenen Ausscheidungssignale klar wahrnehmen und sein Bedürfnis zu urinieren oder Stuhlgang zu haben durch verbale oder nonverbale Mittel artikulieren. Dies zeigt die Fähigkeit des Kindes, innere Körperempfindungen genau zu erkennen. Es kann das Urinieren mit entsprechender Aufforderung kontrollieren oder die Ausscheidung mit Hilfe der Eltern/Betreuungspersonen vollenden, wodurch die Verwendung von Windeln tagsüber deutlich reduziert wird [75].

(2) Das Kind hat relativ regelmäßige Stuhlgänge. Es hat einen biologischen Rhythmus für die Ausscheidung entwickelt, der mit täglichen Aktivitäten wie dem Füttern zusammenhängt. Die Häufigkeit der Stuhlgänge stabilisiert sich. Ausschließlich gestillte Säuglinge haben in der Regel 2–4 Stuhlgänge pro Tag, während mit Säuglingsnahrung ernährte Säuglinge 1–2 Stuhlgänge pro Tag haben; Kleinkinder haben in der Regel 1–2 Stuhlgänge pro Tag [84].

(3) Die Urinierungsintervalle des Kindes stabilisieren sich allmählich. Nach dem Training kann sich das anfänglich zufällige Urinieren zu erkennbaren Signalen etwa alle 1–2 Stunden entwickeln. Das Kind kann auf entsprechende Aufforderung hin urinieren. Nach dem ersten Lebensjahr treten der Harndrang oder Signale alle 2–3 Stunden auf, was auf eine zunehmend verbesserte Blasenkontrolle hindeutet.

5.4.2 Bewertung der Ergebnisse der Toilettenerziehung

Die Bewertung der sozialen Unabhängigkeit bei der Toilettenerziehung konzentriert sich darauf, ob Kinder den Toilettengang ohne direkte Aufsicht oder Hilfe selbstständig bewältigen können. Dies umfasst nicht nur die physiologische Kontrolle, sondern auch die Entwicklung kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten, die einen fortschreitenden Reifungsprozess darstellen. Die Bewertung einer effektiven Toilettenerziehung basiert in erster Linie auf den folgenden Kriterien.

(1) Selbstmanagementfähigkeiten: Das Kind erkennt die Notwendigkeit, die Toilette zu benutzen, unterbricht aktuelle Aktivitäten, bevor es den Drang zum Urinieren oder Stuhlgang verspürt, begibt sich zur Toilette, um sich zu erleichtern, und leidet nicht unter Inkontinenz [85].

(2) Die meisten Kinder erreichen vor dem dritten Lebensjahr die nächtliche Harnkontinenz (kein Bettnässen) [74].

(3) Während der Toilettenbenutzung kann das Kind mit Hilfe der Eltern oder Betreuungspersonen erfolgreich Hosen oder Unterwäsche ausziehen und wieder anziehen, Toilettenpapier zur Körperpflege (Abwischen) richtig verwenden und versteht, wie man die Toilette spült und sich die Hände wäscht.

(4) Emotionale und verhaltensbezogene Reaktionen: Das Kind zeigt keine nennenswerten Ängste oder Widerstände gegenüber der Toilettenbenutzung und wirkt selbstbewusst und entspannt.

(5) Anpassungsfähigkeit an verschiedene Toilettenanlagen in unterschiedlichen Umgebungen (z. B. zu Hause, in der Schule, an öffentlichen Orten).

Das konsequente Zeigen all dieser Verhaltensweisen deutet auf ein erfolgreiches Training hin. Gelegentliche Unfälle sind normal. Das Feedback von Eltern, Lehrern und anderen Betreuungspersonen hilft bei der Beurteilung der Ergebnisse des Toilettentrainings.

Klinische Frage 6: Wie sollte die Wirksamkeit des Toilettentrainings bewertet werden?

Empfehlung 6: Die Wirksamkeit des Toilettentrainings muss anhand mehrerer Faktoren bewertet werden. Zu den wichtigsten Indikatoren für ein erfolgreiches Training gehören die Fähigkeit des Säuglings oder Kleinkindes, die eigenen Darm- oder Blasensignale klar wahrzunehmen, den Drang zur Toilette zu erkennen und zu relativ regelmäßigen Zeiten zu urinieren oder Stuhlgang zu haben. Dies sollte dazu führen, dass das Kind vor dem zweiten Lebensjahr die Kontrolle über Blase und Darm am Tag und vor dem dritten Lebensjahr auch nachts erlangt und keine Windeln mehr benötigt (1B).

6. Angemessener Gebrauch von Windeln

6.1 Bedeutung des angemessenen Gebrauchs von Windeln

Aus Gründen der Hygiene und Bequemlichkeit ist ein moderater Gebrauch von Windeln unter bestimmten Umständen sinnvoll und notwendig. Wenn Kinder jedoch nicht von Windeln entwöhnt werden, sobald sie die Fähigkeit zum Toilettentraining erworben haben, kann dies negative Auswirkungen haben und die Entwicklung der Blasenkontrolle behindern. Ein längerer Gebrauch von Windeln verzögert die Entwicklung der Blasenkontrolle bei Säuglingen und Kleinkindern und behindert deren Wachstum und Entwicklung [59]. Xu Chunjie et al. [2] stellten fest, dass Kinder, die auf Windeln angewiesen sind, häufiger emotionale und Verhaltensprobleme haben als ihre Altersgenossen. Shang Xiaoping et al. [20] zeigten anhand von Fragebogenumfragen, dass die Verwendung von Windeln einen Risikofaktor für die Entwicklung von Tagesinkontinenz (DUI) bei Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren darstellt. Meta-Analysen zeigen, dass Kinder, die früher mit dem Toilettentraining (TT) beginnen, unabhängig von der Trainingsmethode ein deutlich geringeres Risiko für Funktionsstörungen der unteren Harnwege (LUTD) aufweisen als Kinder, die später mit dem TT beginnen (OR = 0,71, 95 % KI: 0,63–0,81, P < 0,001). Weitere Daten deuten darauf hin, dass Kinder, die vor dem 24. Lebensmonat die Kontrolle über ihre Blase erlangten und keine Windeln mehr trugen, eine deutliche Verringerung der LUTD-Inzidenz aufwiesen (OR = 0,77, 95 % KI: 0,63–0,94, P = 0,009) [77]. Xu Pengchao et al. [16] führten eine retrospektive Studie mit 8.950 Kindern durch, die ergab, dass eine Reduzierung der Windelnutzung und ein frühzeitiger Beginn des Toilettentrainings die Prävention von Bettnässen im Kindesalter begünstigen. Wang Xizheng et al. [3] stellten durch epidemiologische Untersuchungen fest, dass ein längerer Windelgebrauch mit einer höheren Enuresis-Inzidenz korreliert. Ein verzögerter Beginn des Töpfchentrainings und eine reduzierte Trainingshäufigkeit stellen Risikofaktoren für erhöhte Enuresis-Raten dar. Ihre Ergebnisse sprechen für eine Verringerung der Windelabhängigkeit bei gleichzeitigem Beginn eines frühen Töpfchentrainings, was der steigenden Enuresis-Prävalenz in China entgegenwirken könnte. Daher fördert die Ermutigung von Säuglingen und Kleinkindern, in einem angemessenen Stadium mit dem Töpfchentraining und der Toilettenerziehung zu beginnen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Wegwerfwindeln zu verringern, die Entwicklung der Blasen- und Darmkontrolle. Jüngste Studien empfehlen den Übergang von Wegwerfwindeln zu Alternativen wie Pull-ups oder waschbaren Windeln. Diese bieten zwar eine geringere Saugfähigkeit, ermöglichen es Kindern jedoch, die Signale ihres Körpers besser wahrzunehmen, wodurch die freiwillige Toilettenbenutzung gefördert wird [62].

Das Ziel besteht darin, die Bequemlichkeit von Wegwerfwindeln zu nutzen und gleichzeitig ihre negativen Auswirkungen zu mindern, d. h. eine rationelle Verwendung von Windeln zu erreichen. Durch Beobachtung und Reaktion auf die körperlichen Signale der Kinder für den Toilettengang in Verbindung mit positiver Ermutigung und Unterstützung kann die Wirksamkeit des Toilettentrainings verbessert werden. Dieser Ansatz verringert die Abhängigkeit von Windeln und minimiert die damit verbundenen negativen Auswirkungen. Gleichzeitig kann die Bereitstellung maßgeschneiderter Beratungspläne, die kulturelle Kontexte, individuelle Unterschiede und familiäre Umstände berücksichtigen, die Strategien zur Verwendung von Windeln optimieren und ein proaktiveres und effektiveres Toilettentraining fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Windeln als unverzichtbares Hilfsmittel in der modernen Kinderbetreuung nicht nur wegen ihrer Bequemlichkeit und ihrer hygienischen Vorteile in Betracht gezogen werden sollten, sondern auch wegen ihres potenziellen Einflusses auf die Förderung der selbstständigen Toilettenbenutzung durch Kinder.

6.2 Wann sollte mit dem Töpfchentraining begonnen werden?

Der richtige Zeitpunkt für das Töpfchentraining variiert stark von Kind zu Kind und wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Sie sollten mit dem Töpfchentraining beginnen, wenn Ihr Kind einfache Anweisungen verstehen und befolgen kann, sich seiner Körperfunktionen bewusst ist und ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung zeigt.

Im Alter von etwa einem Jahr beginnen die meisten Babys zu laufen. Dies ist ein geeigneter Zeitpunkt, um mit dem Töpfchentraining am Tag zu beginnen. Sobald das Kind zu laufen beginnt, kann die weitere Verwendung von Windeln zu Hautirritationen führen. Der Beginn des Windelentwöhnens in dieser Entwicklungsphase entspricht den altersgerechten Meilensteinen des Kindes. Säuglinge, die bereits vor dem ersten Lebensjahr mit dem Töpfchentraining begonnen haben, machen in der Regel leichter den Übergang. Beginnen Sie damit, die Windeln nach jedem Stuhlgang für 0,5 Stunden wegzulassen, und verlängern Sie diesen Zeitraum schrittweise, wenn das Kind Verständnis oder die Fähigkeit zeigt, sein Bedürfnis zu signalisieren. Wenn die Windeln während des Toilettentrainings mehrere Tage hintereinander trocken bleiben, können Eltern erwägen, tagsüber auf Windeln zu verzichten.

Im Alter von etwa 1,5 Jahren zeigen die meisten Kinder Interesse und Bereitschaft zum Toilettentraining, sodass der Verzicht auf Windeln tagsüber möglich ist. Kinder in diesem Stadium äußern in der Regel den Drang zu urinieren, was den Verzicht auf Windeln erleichtert. Im Laufe des Toilettentrainings entwickeln Kinder ein größeres Bewusstsein für ihre Körperfunktionen und bilden nach und nach unabhängige Toilettengewohnheiten, die ganz natürlich zum Verzicht auf Windeln führen.

Im Alter von etwa zwei Jahren können die meisten Kinder vollständig auf Windeln verzichten. Untersuchungen zeigen, dass über 90 % der Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren die Kontrolle über ihre Blase tagsüber erlangen [40]. Bei Kindern, die noch unter Inkontinenz leiden, sollte das Toilettentraining intensiviert werden. Das nächtliche Aufwachen zum Wasserlassen ist ein wichtiger Bestandteil der Förderung der nächtlichen Blasenkontrolle.

6.3 Überlegungen zum Verzicht auf Windeln

6.3.1 Beginnen Sie mit dem Toilettentraining so früh wie möglich vor dem Abgewöhnen der Windeln.

Der Beginn des Trainings gemäß den in dieser Richtlinie beschriebenen Methoden und Zeitplänen erleichtert ein früheres Abgewöhnen.

6.3.2 Saisonale Überlegungen zum Zeitpunkt des Abgewöhnens

Der Sommer mit seinen wärmeren Temperaturen ist eine günstige Jahreszeit für den Versuch, das Kind von der Windel zu entwöhnen. Der Winter ist aufgrund der Gefahr, dass das Kind bei kaltem Wetter friert, nicht zu empfehlen; eine Verschiebung um mehrere Monate ist ratsam.

6.3.3 Gehen Sie schrittweise vor, üben Sie Geduld und respektieren Sie individuelle Unterschiede.

Das Toilettentraining kann nicht über Nacht erreicht werden, sondern erfordert einen schrittweisen Ansatz. Streben Sie zunächst ein Training ohne Windeln während des Tages an, während Sie nachts weiterhin Windeln verwenden. Dies gewährleistet einen ausreichenden Schlaf und verhindert Bettnässen. Bei Säuglingen im Alter von etwa einem Jahr, die tagsüber häufiger urinieren und Stuhlgang haben, sollten Eltern sie zum Toilettengang auffordern und dabei helfen. Wenn das Baby nachts aufwacht, begleiten Sie es zur Toilette, während es noch eine Windel trägt. Wenn Sie mit dem Töpfchentraining beginnen oder nach dem Toilettengang und der Reinigung, ziehen Sie nicht sofort wieder eine Windel an, sondern warten Sie eine Weile, bevor Sie das Kind wieder anziehen.

Klinische Frage 7: Wie sollten Windeln richtig verwendet und wann abgesetzt werden?

Empfehlung 7: Reduzieren Sie nach Beginn des Töpfchentrainings schrittweise die Verwendung von Windeln am Tag. Beginnen Sie damit, dass Sie nach jedem Toilettengang für 0,5 Stunden vorübergehend auf Windeln verzichten. Verlängern Sie anschließend die windelfreien Zeiten entsprechend dem Verständnis des Kindes oder seiner Fähigkeit, das Bedürfnis nach Toilettengang zu signalisieren. Wenn die Windel während des Toilettentrainings mehrere Tage hintereinander trocken bleibt, sollten Sie erwägen, auf Windeln zu verzichten. Das Toilettentraining sollte rechtzeitig vor dem Abgewöhnen der Windeln beginnen, wobei der Sommer eine günstige Jahreszeit für diesen Übergang ist. Das Abgewöhnen der Windeln erfordert einen schrittweisen Ansatz, Geduld und die Berücksichtigung individueller Unterschiede (1A).

7.1 Neurogene Dysfunktion der unteren Harnwege (NLUTD)

Neurologische Harnwegsfunktionsstörungen (NLUTD) werden vorwiegend durch zentrale oder periphere Neuropathologien verursacht, die die Harnkontrolle beeinträchtigen. Die klinischen Manifestationen von NLUTD variieren je nach Ausmaß und Lokalisation der neurologischen Beteiligung [86, 87, 88, 89, 90]. Das Blasenentleerungstraining ist ein grundlegender Ansatz zur Verbesserung der Harnfunktion, der Symptome wie häufiges Wasserlassen, Harndrang und Inkontinenz wirksam reduziert oder lindert. Es hilft pädiatrischen Patienten, die Blasenkapazität und die Kontrolle des Beckenbodens (Schließmuskel) zu verbessern [91]. Das Blasenentleerungstraining allein kann das Auftreten von Blasenentleerungsstörungen deutlich verringern und das Vertrauen in die Blasenkontrolle stärken [92]. Untersuchungen zeigen, dass die Kombination einer Biofeedback-Elektrostimulationstherapie bei LUTS aufgrund von Harninkontinenz und überaktiver Blase mit einem Blasenentleerungstraining die Therapieergebnisse weiter verbessert [92]. Oxybutynin und Scopolamin erhöhen die Blasenkapazität und senken den intravesikalen Druck [93]; in Kombination mit einem Blasenentleerungstraining verstärken sie die pharmakologischen Wirkungen erheblich [94]. Botulinumtoxin Typ A (BTX-A), das von Clostridium botulinum produziert wird, wird durch Injektion in den Detrusormuskel und/oder den Harnröhrenschließmuskel verabreicht, um den Muskeltonus zu senken und die Blasen- und Harnröhrenfunktion zu verbessern. Es wird in erster Linie zur Behandlung von Erkrankungen wie der überaktiven Blase (OAB) eingesetzt, die eine geringe Blasenkapazität und eine Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie (DSD) verursachen [95]. BTX-A-Injektionen können jedoch gelegentlich zu Harnverhalt führen, der durch kombiniertes Blasentraining deutlich gelindert werden kann. Sakrale Neuromodulation (SNM). Bei Kindern mit TD verbessert die SNM wirksam die Blasencompliance, erhöht die funktionelle Blasenkapazität und senkt den Detrusor-Leckpunktdruck (DLPP) [96]. Außerdem lindert sie Defäkationsschwierigkeiten [97]. In Kombination mit einem Blasenentleerungstraining können Kinder, die sich einer SNM-Therapie unterziehen, lernen, das Wasserlassen effektiver zu kontrollieren.

7.2 Nicht-neurogene Dysfunktion des unteren Harntrakts (NNLUTD)

Die pädiatrische NNLUTD bezieht sich auf LUTD, die durch nicht-neurogene Faktoren verursacht wird und eine bedeutende Ursache für pädiatrische LUTS, Harnwegsinfektionen und vesikoureteralen Reflux darstellt [98, 99]. Die ICCS empfiehlt eine grundlegende Blasenentleerungstherapie (einschließlich verschiedener Blasenentleerungstrainingsmethoden) als Erstbehandlung für die meisten pädiatrischen LUTD. Regelmäßiges zeitgesteuertes Blasenentleerungstraining und Bettnässungstraining können als grundlegende Therapien für NNLUTD dienen und möglicherweise die Häufigkeit von Anomalien der unteren Harnwege verringern [99]. Biofeedback ist eine etablierte Behandlung für pädiatrische NNLUTD. Studien zeigen, dass animiertes Biofeedback in Kombination mit TT und [100] eine nachgewiesene Wirksamkeit aufweist. In den letzten Jahren haben sich Botulinumtoxin-Injektionen und SNM als Zweit- und Drittlinienbehandlungen für refraktäre NNLUTD etabliert. Ähnlich wie bei NLUTD verbessert die Integration von Blasenentleerungstraining die Therapieergebnisse bei Blasenentleerungsstörungen [101].

Klinische Frage 8: Kann das Blasenentleerungstraining als Zusatztherapie bei NLUTD und NNLUTD eingesetzt werden?

Empfehlung 8: Das Blasenentleerungstraining ist eine grundlegende Therapie und eine wirksame Zusatzbehandlung sowohl bei NLUTD als auch bei NNLUTD, die eine Verbesserung der Blasenentleerungsfunktion bei Kindern ermöglicht. Es kann mit pharmakologischen Interventionen, Botulinumtoxin-Injektionen, SNM und verschiedenen chirurgischen Behandlungen für NLUTD und NNLUTD kombiniert werden, um die Therapieergebnisse zu verbessern (Level 1B).

8. Schulung und Aufklärung zu Töpfchentraining, Toilettentraining und der richtigen Verwendung von Windeln

Schulungen und Aufklärung zu Töpfchentraining, Toilettentraining und der richtigen Verwendung von Windeln spielen eine entscheidende Rolle für ein erfolgreiches Toilettentraining bei Säuglingen und Kleinkindern, damit diese vor dem dritten Lebensjahr die freiwillige Kontrolle über Blase und Darm erlangen. Die Schulungen und Aufklärung umfassen Folgendes:

Durch professionelle Schulungen für medizinisches Personal, das an der Toilettenerziehung beteiligt ist, wird sichergestellt, dass es die Entwicklungsmuster der Harn- und Stuhlkontrolle bei Säuglingen und Kleinkindern sowie die Risiken einer übermäßigen Verwendung von Windeln versteht. Dadurch kann es erkennen, dass (1) eine frühzeitige Toilettenerziehung die frühen Selbstpflegefähigkeiten von Kindern fördert und ihr Selbstvertrauen stärkt, (2) sie die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern fördert und (3) sie damit verbundene Erkrankungen wie Bettnässen und überaktive Blase (OAB) verhindert.

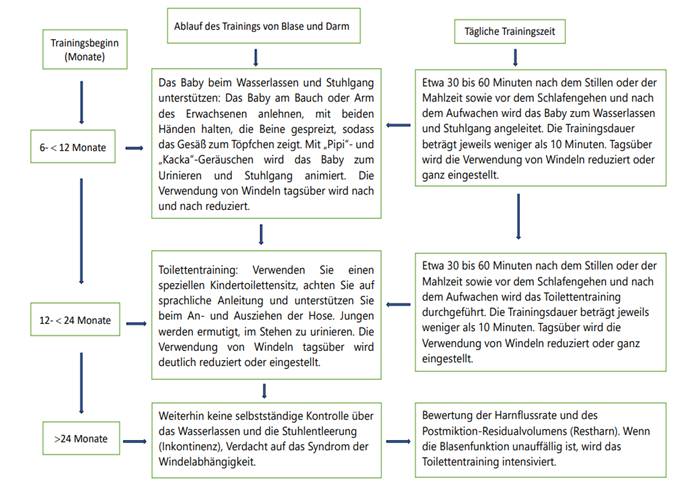

Durch Schulungen und Aufklärung werden Erziehungsberechtigte mit den richtigen Methoden und Vorgehensweisen für das Töpfchentraining und die Toilettenerziehung vertraut gemacht (Abbildung 2). Die genaue Erfassung von Informationen zur Toilettennutzung des Kindes erleichtert den rechtzeitigen Beginn des Trainings. Die Anleitung umfasst die Beobachtung der Blasenentleerungs- und Stuhlgangmuster des Kindes, die Festlegung einer angemessenen Trainingshäufigkeit und die Vermeidung übermäßiger Töpfchensitzungen oder Zwangstrainings. Durch Blasentraining [15] werden Blasenreizungen und Verstopfungen reduziert und gleichzeitig normales Wasserlassen und Stuhlgang gefördert. Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel wie Diagramme und Handbücher, um die Lernergebnisse zu verbessern. Bieten Sie personalisierte Schulungen und Anleitungen an, die auf die Situation jedes einzelnen Kindes zugeschnitten sind, und stellen Sie sicher, dass die Inhalte leicht verständlich und umsetzbar sind. Gehen Sie auf weit verbreitete Missverständnisse und Fehlinterpretationen in Bezug auf das Töpfchentraining ein, die in der Gesellschaft und im Internet kursieren (dass das Töpfchentraining das Risiko einer Hüftdysplasie bei Säuglingen erhöht) und widerlegen Sie diese mit Forschungsliteratur und Erkenntnissen zum Töpfchentraining, zur Toilettenerziehung und zur richtigen Verwendung von Windeln. Machen Sie deutlich, dass der Beginn des Töpfchentrainings vor dem ersten Lebensjahr und die Toilettenerziehung nach dem ersten Lebensjahr entscheidende Maßnahmen für einen frühen Erfolg beim Töpfchentraining und bei der Toilettenerziehung sind und die Abhängigkeit von Windeln verringern. Dies fördert nicht nur die gesunde Entwicklung des Kindes, sondern minimiert auch die Umweltverschmutzung durch übermäßigen Windelverbrauch.

Bildung trägt auch dazu bei, die durch den übermäßigen Einsatz von DD verursachte Umweltverschmutzung zu verringern.

Abbildung 2 Ablaufdiagramm zum Toilettentraining bei Säuglingen und Kindern

Klinische Frage 9: Welche Rolle spielen Schulung und Aufklärung bei der Umsetzung des Toilettentrainings und des Bettnässer-Problems sowie beim angemessenen Gebrauch von Windeln?

Empfehlung 9: Schulung und Aufklärung spielen eine entscheidende Rolle bei der korrekten Umsetzung des Toilettentrainings und der Bettnässer-Problems sowie beim angemessenen Gebrauch von Windeln. Es wird empfohlen, sowohl Online- als auch Offline-Methoden, einschließlich Broschüren und Lehrvideos, zu nutzen, um medizinisches Fachpersonal, das auf die Kontrolle von Urin und Stuhl spezialisiert ist, zu schulen und Eltern von Säuglingen und Kleinkindern aufzuklären. Der Schwerpunkt sollte auf der Aufklärung über den geeigneten Zeitpunkt, die Methoden und die Bedeutung des Beginns des Töpfchentrainings und der TT liegen, wobei gesellschaftliche Missverständnisse hinsichtlich eines frühen Beginns korrigiert werden sollten. Ein frühes Töpfchentraining fördert nicht nur die Entwicklung der Harn- und Stuhlkontrolle bei Säuglingen und Kleinkindern, sondern auch die rationelle Verwendung von Wegwerfwindeln und reduziert die Umweltverschmutzung (Evidenzgrad 1B).

Entwurfsausschuss: Yang Jing, Zhang Yanping, Wang Zhan, Feng Zichao, Wen Yibo, Yang Shuai, Xing Dong, Wang Qingwei, Wen Jianguo (Erstes Affiliated Hospital der Zhengzhou-Universität); Li Xing (Affiliated Women and Children’s Hospital der Xiamen-Universität, Xiamen Maternal and Child Health Hospital); Hu Jinhua (Guangzhou Medical University Women and Children’s Medical Centre); Liu Yakai (Erstes Affiliated Hospital der Xinxiang Medical University)

Berater: Xia Huimin (Frauen- und Kinderkrankenhaus der Medizinischen Universität Guangzhou); Zhang Waiping (Kinderkrankenhaus der Medizinischen Universität Peking)